精神科が心配な20代看護師「精神科看護師って本当に病むのかな…だとしたら今の一般科よりやっぱ大変かな…」

こんな疑問を抱いていませんか?

本記事の内容です

- “精神科看護師は病む” の真相【一般科より病みやすい?】

- ”精神科看護師は病む” とレッテルを貼られる理由3つ

- 一般科看護師が精神科でメンタルヘルス保つ方法3つ

- 一般科看護師が精神科へ転職するメリット3つ

- 【経験談】13年間精神科看護師を続けられた理由

“精神科看護師は病む”と聞いたことがあるかもですが、これは誤解です。

この記事を読めば、精神科のリアルが見えてくるはず。

もしあなたが残業やステルベンでつらい思いをしてるなら、この記事はきっとあなたの役に立つはず。

最後まで読むと、あなたのキャリアに新しい視点ができるかもしれません。

1. “精神科看護師は病む” の真相【一般科より病みやすい?】

“精神科看護師は病む”ってよく耳にしますね。

しかしこれは精神科看護師だけの話ではありません。

どんな職業の人でも、大変なことがあれば心はつらくなります。

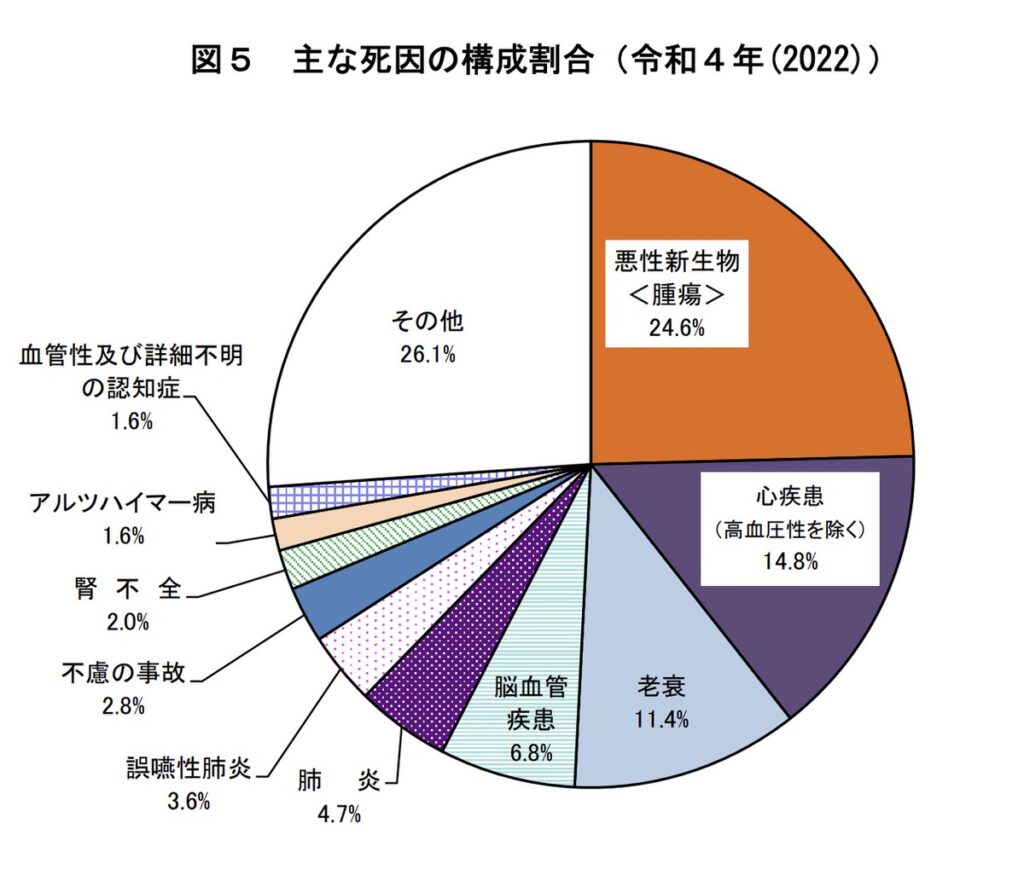

厚生労働省によると「日本人の15人に一人はうつ病にかかる」と言われています。

精神科看護師は一般科より病みやすいイメージがありますが、実はそういう統計やデータはありません。

実際に私も13年間健康に働いていました。

こちらの福岡県の精神科病院のHPを見ても、やりがいをもって働けるってわかると思います。»油山病院 働く仲間たちへのインタビュー

ということで、精神科看護師が特別に病みやすいってことはありませんよ。

2. ”精神科看護師は病む”とレッテルを貼られる理由3つ

“精神科は心がつらくなる”と言われる理由は3つあります。

心がつらくなる理由①:暴言や暴力

まずは患者さんからの暴言や暴力です。

精神症状で患者さんが興奮して怒って暴言を口にしたり、手が出ることはめずらしくありません。

実際に私も暴力を受けて入院までしました。

»精神科看護師の5つの役割【暴力エピソードから学べる心構え】

心がつらくなる理由②:ネガティブな訴え

2つ目は、患者さんが悲観的な話をすること。

抑うつ状態の患者さんと接していると、看護師も感情移入して心が重くなることがあります。

経験から言うと、特につらいのは患者さんが自ら命を落としてしまったときです。

今でも覚えています。患者さんに巡視の時間を読まれてしまい、巡視と巡視の空白の間に完遂されました。

心がつらくなる理由③:治療しなければならない

3つ目は、患者さんに拒否されても治療をしなければならないから。

精神科には自分の意志で入院していない患者さんが多くいます。

家族が腕を引っ張って連れて来る場面もめずらしくありません。

そのような患者さんは入院したいとも薬を飲みたいとも思っていません。

しかしそんなときでも、看護師は患者さんを病棟に誘導しなければなりません。薬を拒否すれば注射を打ちます。危険な行為があれば、病室に鍵をかけて隔離したり、胴体や手足を縛り拘束することもあります。

こういう処置を繰り返すと、「自分は看護師なのに患者さんを苦しめていないか…」と罪悪感に飲み込まれることがあります。

こういったことから精神科看護師は心の悩みを抱えてしまうことがあります。

3. 一般科看護師が精神科でメンタルヘルスを保つ方法3つ

精神科でメンタルヘルスを保つ方法は、特別なものはありません。

心のケア①:距離を保つ

まず大切なのは、患者さんとの距離感を保つこと。

患者さんを思いやるのは大事ですが、のめり込みは禁物。心の痛みに感情移入しすぎると、自分もつらくなります。

「どうせ他人事」

上記は患者さんの話を誰よりも聞いていた先輩の言葉です。

患者さんの言動に振り回されず、プロとして距離を保ちましょう。

心のケア②:視野を広げる

2つ目は「大変な状況」だけに視野を狭めないこと。

暴言や暴力は精神症状の回復とともに落ち着いていくもの。広い視野を持ちましょう。

隔離拘束も同じです。ずっと続くわけじゃありません。経験を積むと、どれくらいで患者さんが回復するか見えてきますよ。

心のケア③:相談する

3つ目は一人で抱え込まないこと。

少し余談ですが、私は過去にベテランの精神科医にこんな話を聞いたことがあります。

「僕はね、診察をしていて『この人は危険だ…命を落とすかもしれない』と思ったら、次の受診で必ず誰かと一緒に来院するように案内している。家族でも同僚でもいい。命を絶ちそうな人は診察とか薬じゃどうにもならない。僕は若いときそれで失敗してね…」

私も相談は苦手ですが、あなたも少しでも悩んだり困ったら誰かに頼って助けてもらいましょうね。

4. 一般科看護師が精神科へ転職するメリット

精神科に転職すると、一般科にはないメリットがあります。

メリット①;残業が少ない

精神科は身体疾患の急変が少なく、ADLが自立してる患者さんが多いからですね。

急性期病棟でなければ、定時なのに急患が到着した。業務がいっぱいいっぱいで終わらないなんてことはほぼありません。

余談ですが、私の先輩は慢性期が退屈すぎて、小説を書いていたと言ってました。もう絶版ですがマジで出版してます »月刊男心(Amazon)

メリット②:ステルベンが少ない

精神疾患が直接の死因につながりにくいのは、言うまでもありません。

精神科ならステルベンの心理的な負担は減ります。

私の職場にも、ステルベンがつらくて転職した後輩がいました。

北海道の消化器内科病棟で毎週必ず誰か亡くなっていたようです。

メリット③:環境が穏やか

精神科は一般科のように24時間鳴り響くアラート音。点滴交換に追われたりといった1分1秒を争う場面はほぼありません。

そのためかスタッフも穏やかな人が多いです。学生時代の精神科実習もそうじゃありませんでしたか?

一つ補足すると「暴言暴力」や「隔離拘束」は急性期病棟のイチ場面です。慢性期や急性期症状から回復した患者さんは穏やかです。

もちろん精神科だと身体のケアの技術を学ぶ機会は少なくなります。しかし技術をすでに身につけていたり、身体管理に疲れてしまった人にとって、精神科は無理せず落ち着いて働ける環境だといえます。

5. 【経験談】13年間精神科看護師を続けられた理由

私が13年間続けられた理由は、「自分に合った精神科領域」を選んでいたからだったと思ってます。

精神科と一言で言っても、実は種類があります。

精神科領域

- 精神科 急性期病棟

- 精神科 慢性期病棟

- 精神科 訪問看護

- 精神科 クリニック etc

特に「慢性期」と「急性期」の違い。

ここは絶対に押さえておかなければなりません。

なぜなら間違えると、精神科の転職が失敗してしまうからです。

慢性期と急性期の違い

| 慢性期向き | 急性期向き |

|---|---|

| 定時で帰りたい | 残業OK バリバリ働きたい |

| 自分のペースで働きたい | 精神科救急をやりたい |

| 落ち着いた環境が好き | 刺激が多い環境が好き |

| 患者さんとじっくり話したい | 隔離拘束や鎮静処置を学びたい |

【経験談】私は1年目のとき急性期を選びました

理由はカンタンで、精神科救急がやりたかったから。

ここでの選択はホント正解でした。

大変でしたけど、救急ができて充実してました。

逆にもし慢性期を選んでいたら、精神科に興味があってもすぐ辞めてたと思います。

10年を過ぎて急性期を辞めました

しかし年齢を重ねるにつれて、だんだんと急性期のスピードについていけなくなりました。

30代後半での、救急・鎮静処置・隔離拘束はキツすぎです。

そこで次は精神科クリニックを選びました。「夜勤なし」「救急なし」は本当に天国でした。

もちろん慢性期病棟の選択肢もありました。しかし当時の私は「急性期至上主義」というバカなプライドで慢性期は除外してました。

なによりそのまま急性期にずっといたら、100%バーンアウトしてたと思います。

もちろん心が病まなかったのは、先輩と後輩に恵まれていたこともありました。しかしこれは精神科に限った話ではありませんね。

ということで、あなたが精神科へ転職するなら、どの領域を選ぶかは最重要ポイントです。

しかし慢性期と急性期なら選ぶのは難しくありません。もう違いを知ったので失敗しません。

自分にピッタリの環境に身を置いて、今のあなたの希望は叶えましょう。